La France est confrontée, depuis une décennie déjà, à des difficultés persistantes pour faire émerger de nouveaux champions industriels et transformer les investissements effectués en recherche et développement en innovation. La politique de concurrence peut être un vecteur pour impulser l’innovation, tout dépend de l’équilibre pertinent retenu.

La stratégie de soutien public à l’innovation en France représente un effort financier conséquent de 10 milliards d’euros par an contre 3 milliards d’euros en 2010, sans compter les investissements supplémentaires du programme France 2030 de l’ordre de 54 milliards d’euros sur 5 ans à compter de cette année [1]. La France est même le deuxième pays de l’OCDE consacrant le plus d’aides à la recherche et développement (« R&D ») des entreprises, avec comme principal instrument le crédit d’impôt recherche (« CIR ») pour un montant total de 6,4 milliards d’euros en 2019. Et pourtant, la France accuse un retard. Les dépenses de R&D stagnent à 2,2% du PIB, en deçà des objectifs de l’Union européenne fixés à 3%. Si les dépenses sont bien présentes, elle reste toutefois confrontée à des difficultés pour faire émerger de nouveaux champions industriels (sur les 26 licornes françaises, seulement une société est industrielle) [2]. Également, le baromètre de la Commission européenne classe la France très légèrement au-dessus de la moyenne de l’Union européenne mais toujours en retrait des champions de l’innovation (Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg) [3].

Les difficultés de la France en matière d’innovation peuvent être expliquée par deux séries de facteurs. D’une part, le processus de destruction créatrice schumpetérien manque de vigueur. En d’autres termes, il subsiste un manque de dynamisme dans le renouvellement du tissu des entreprises. La France peine véritablement à engendrer un « flux suffisant d’innovations efficaces » [4], c’est-à-dire par sa capacité à produire des innovations à un rythme soutenu et à en sélectionner les meilleures dans des délais rapides. À ce titre, les travaux de l’OCDE [5] souligne que la France devrait cibler davantage les efforts sur les jeunes et les petites et moyennes entreprises, qui tendent à être les plus innovantes, dans l’espoir d’en faire des fleurons industriels tricolores. D’autre part, le poids significatif de la réglementation sur les marchés pèse sur l’innovation. Or, la diminution des barrières à l’entrée et l’allègement de la réglementation ont un effet positif sur les investissements en R&D [6]. Si la France souhaite favoriser l’intensité de la concurrence et l’incitation à innover, simplifier les règlements d’accès aux marchés est donc essentiel.

La politique de concurrence, un vecteur pour l’innovation

En ce sens, la politique de concurrence permet justement de dynamiser l’économie et de stimuler l’innovation. Si l’on se fonde sur une approche statique, l’intensité de l’innovation se mesure par la concentration du nombre d’entreprises présentes sur un marché : plus le nombre de concurrents sur le marché est élevé, plus la probabilité que le nombre d’entreprises engagées dans la R&D est grand, et plus la probabilité d’une innovation réussie est élevée. Au contraire, une approche dynamique décrit l’intensité de l’innovation comme le taux d’entrée et de sortie des entreprises sur un marché : plus le nombre d’entreprises entrant sur le marché et apportant souvent de nouvelles idées est élevé, plus l’incitation pour les entreprises déjà en place sera grande.

L’innovation peut donc être drainée par deux effets distincts selon le degré de concurrence sur le marché : soit l’effet Schumpeter, se produisant sur les marchés les plus concentrés, incitant les entreprises en situation de monopole à innover pour conforter leur position et empêcher l’arrivée de concurrents potentiels, soit l’effet Arrow, sur les marchés plus concurrentiels où les entreprises sont incitées à innover davantage afin de s’affranchir de la concurrence. Toutefois, Arrow contrebalance l’argument de Schumpeter en ajoutant que ce dernier peut au contraire provoquer un « effet de laurier » où le monopole, non menacé par les concurrents, est au contraire moins incité à innover. La politique de concurrence, en luttant contre les pratiques anticoncurrentielles et les concentrations entre entreprises, permet donc de jouer sur le levier du degré d’ouverture d’un marché.

L’idée étant que si l’accès au marché augmente naturellement la taille du marché disponible pour une entreprise, « des marchés plus grands encourageront l’innovation » (Griffith, 2021) [7] dans la mesure où un marché plus vaste permet de répartir les coûts fixes des entreprises sur un plus grand nombre d’unités. Outre l’effet sur les prix, l’ouverture du marché permet de laisser la place à des entreprises proposant des modèles économiques différents, plus innovants. La lutte contre les ententes, les abus de position dominante et les concentrations contribuent à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché qui permettent de renouveler à la fois le tissu productif et l’impulsion de la productivité des firmes installées.

Dans l’hypothèse d’une concentration, les entreprises sont faiblement incitées à innover pour améliorer leur productivité et baisser leur prix en l’absence de concurrence à affronter (Arrow, 1962) [8]. En effet, les acteurs historiques sur le marché peuvent recourir à des stratégies défensives telles que l’acquisition de nouveaux acteurs ou de jeunes pousses qui ont développé de nouvelles technologies, de telles fusions sont appelées « acquisitions prédatrices ». Ces fusions réduisent la nécessité pour l’opérateur historique de développer des technologies ou des produits rivaux, ou de limiter la vitesse de déploiement des nouvelles technologies. Le contrôle des concentrations par la politique de concurrence permet ainsi de protéger les incitations à l’innovation. Dans l’hypothèse d’un abus de position dominante, des comportements stratégiques anticoncurrentiels permettent d’exclure les concurrents et réduit l’incitation à innover. Les comportements unilatéraux d’entreprises dominantes peuvent donc avoir des effets très négatifs sur l’innovation.

La politique de concurrence, des effets contradictoires sur l’innovation

Pour autant, la concurrence et l’innovation n’entretiennent pas de lien direct et stable. À cet égard, la concurrence est susceptible d’exercer des effets également néfastes pour l’innovation. Dans l’hypothèse d’une fusion, les parties peuvent promouvoir l’innovation par le regroupement d’activités complémentaires pour accroître la capacité d’innovation des parties à la fusion, par le partage des efforts d’innovation entre les parties et l’augmentation de la taille du marché. De telles fusion peuvent aussi constituer des enjeux de souveraineté, comme l’était le cas de la proposition de fusion entre Alstom et Siemens (refusé par la Commission Européenne en février 2019). Une politique de contrôle des opérations de concentration serait ainsi en ce sens susceptible d’empêcher des comportements innovants et la résilience du tissu industriel. Si la décision Alstom-Siemens fait débat, les risques de la politique de concurrence envers l’innovation font l’objet de lignes directrices [9] précisant un degré de flexibilité dans les analyses des effets anticoncurrentiels sur l’innovation, qui peuvent parfois la favoriser.

À la recherche d’un équilibre pertinent entre concurrence et innovation

L’équilibre pertinent entre concurrence et innovation se trouve donc entre Arrow et Schumpeter, entre l’idée d’une concurrence propice à l’innovation et l’idée de monopoles et pouvoirs de marché favorables à l’innovation.

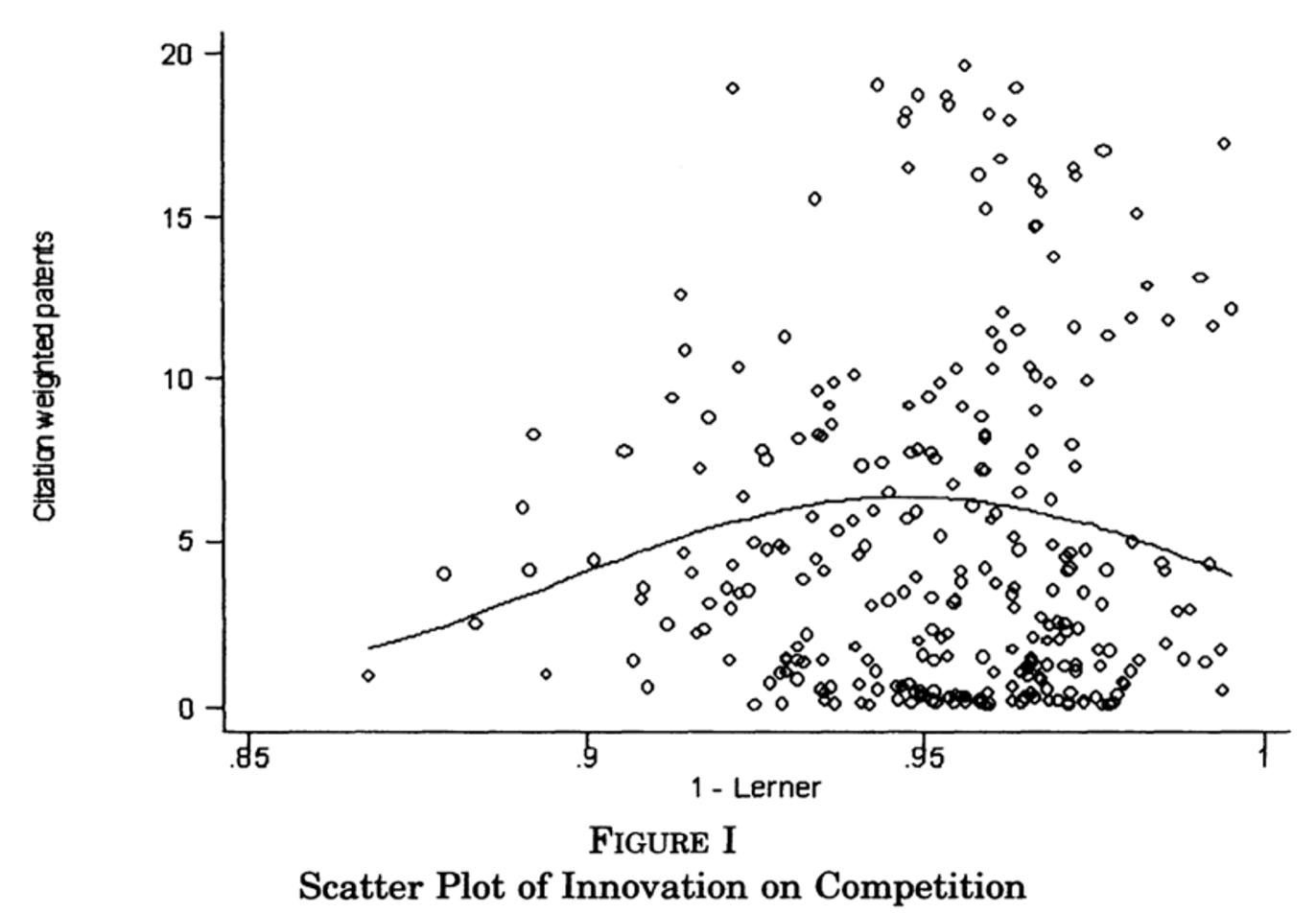

L’équilibre pertinent a été développé par Philippe Aghion (Aghion et al., 2005) [10] en mettant en évidence une relation en « U inversé », entre innovation et degré de concurrence. Le dynamisme de l’innovation (mesurée par le nombre de brevets déposés) et l’intensité de la concurrence sur le marché des produits (mesurée par le taux de marge des entreprises) ne sont reliés de manière positive l’un à l’autre que jusqu’à un certain seuil, au-delà duquel la relation devient au contraire négative. Il existerait ainsi « une sorte d’“optimum de concurrence“ du point de vue de l’incitation à innover » [11].