Atteindre l’objectif de température de l’Accord de Paris est le résultat le plus souhaitable :

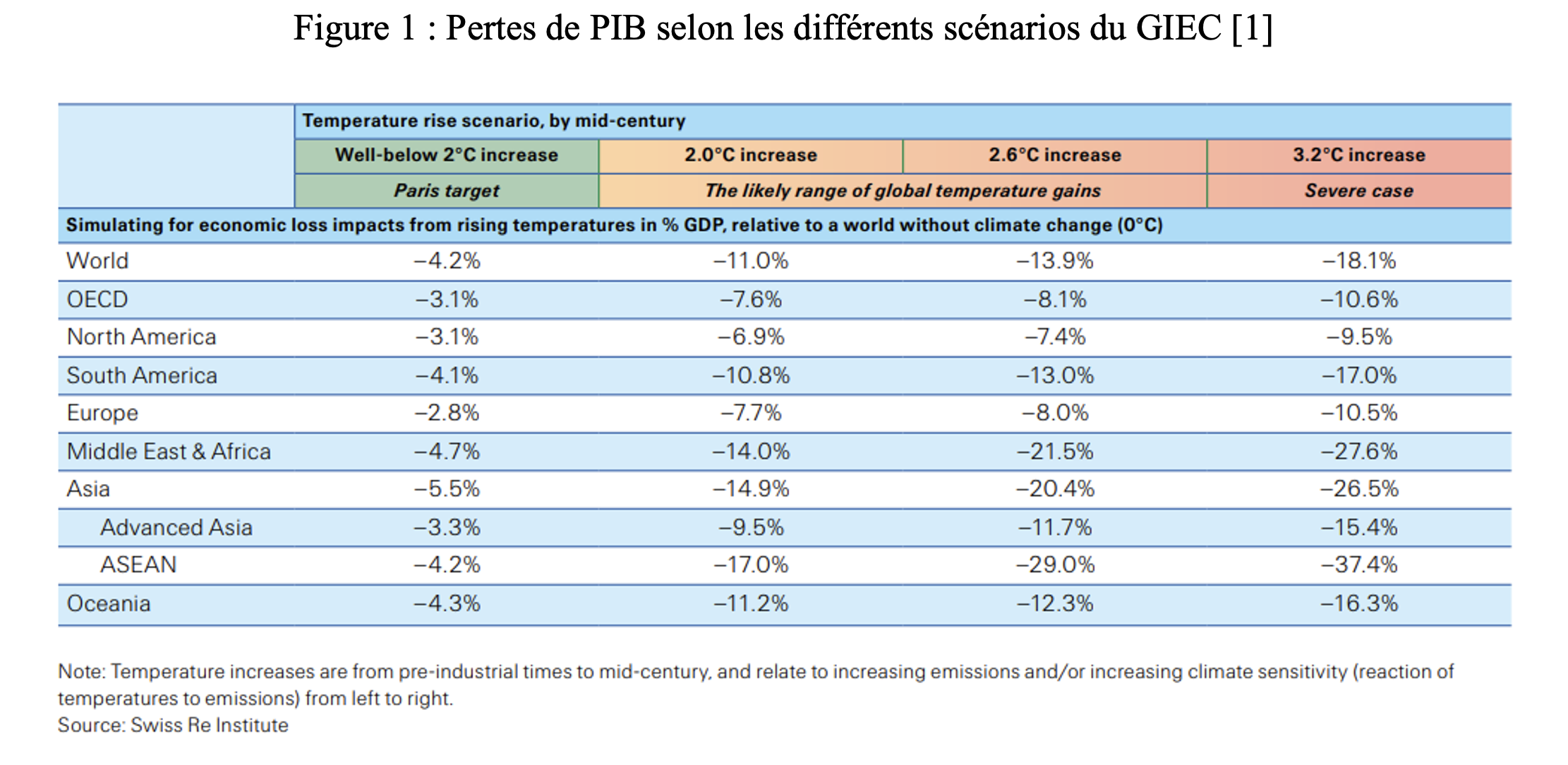

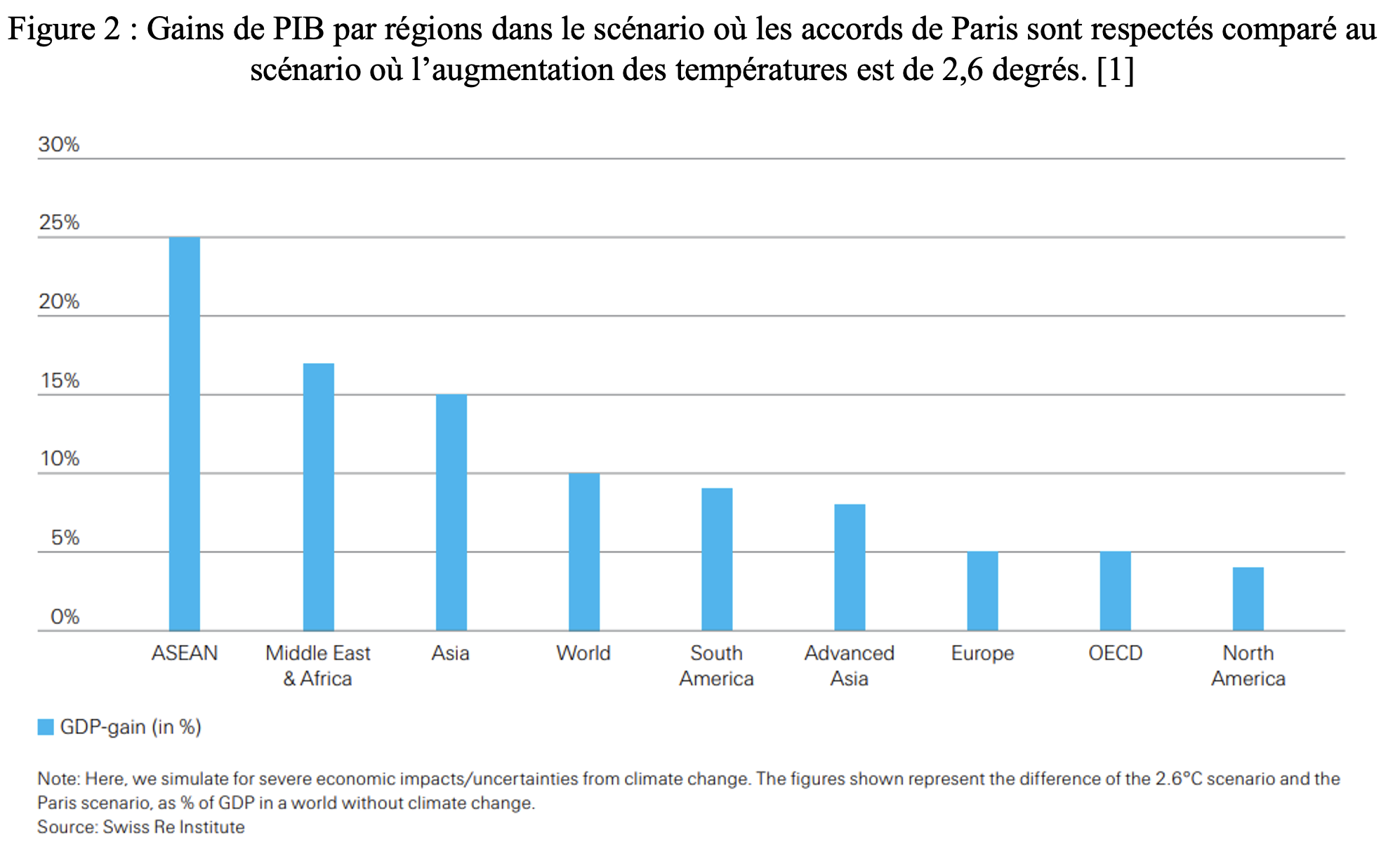

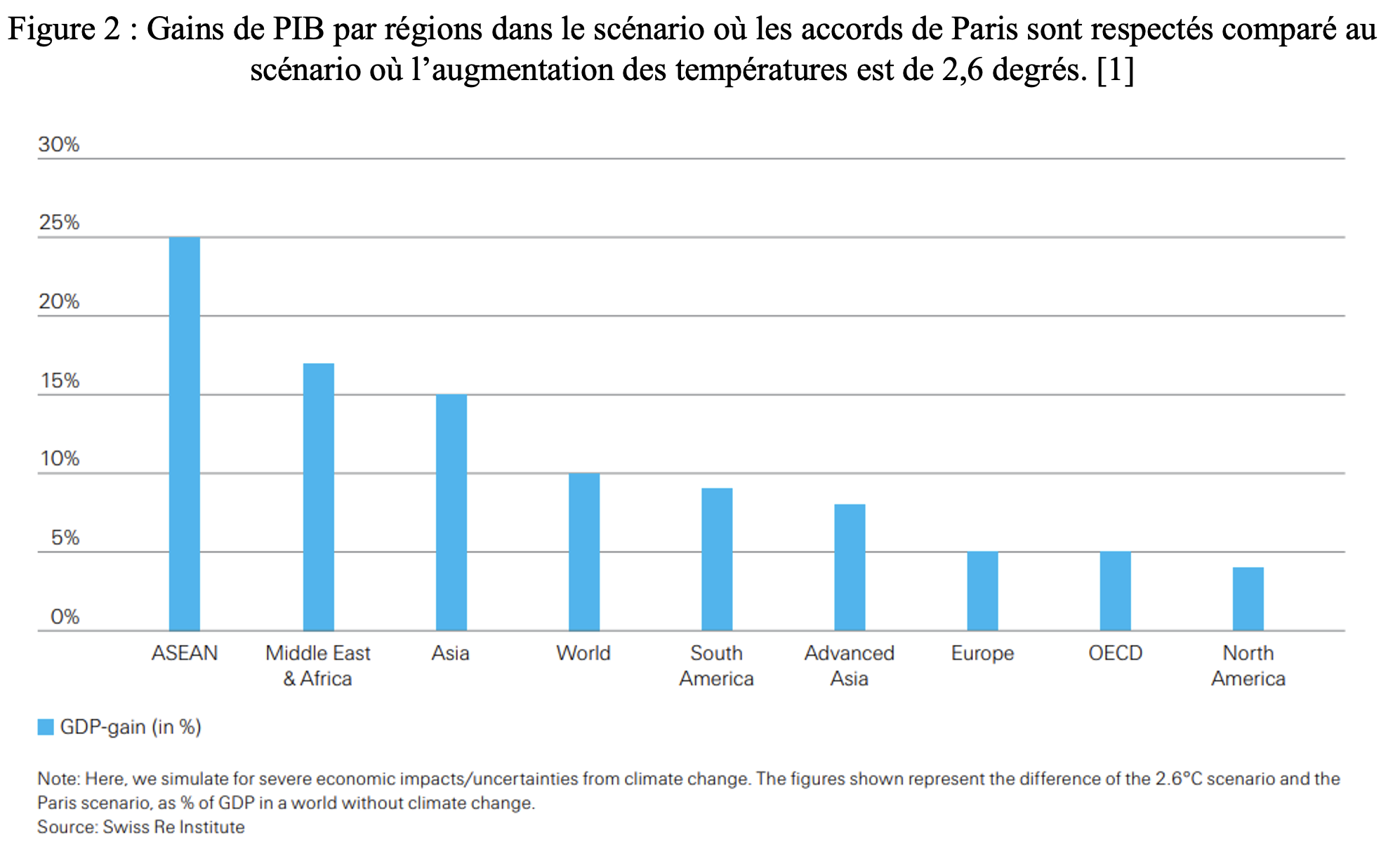

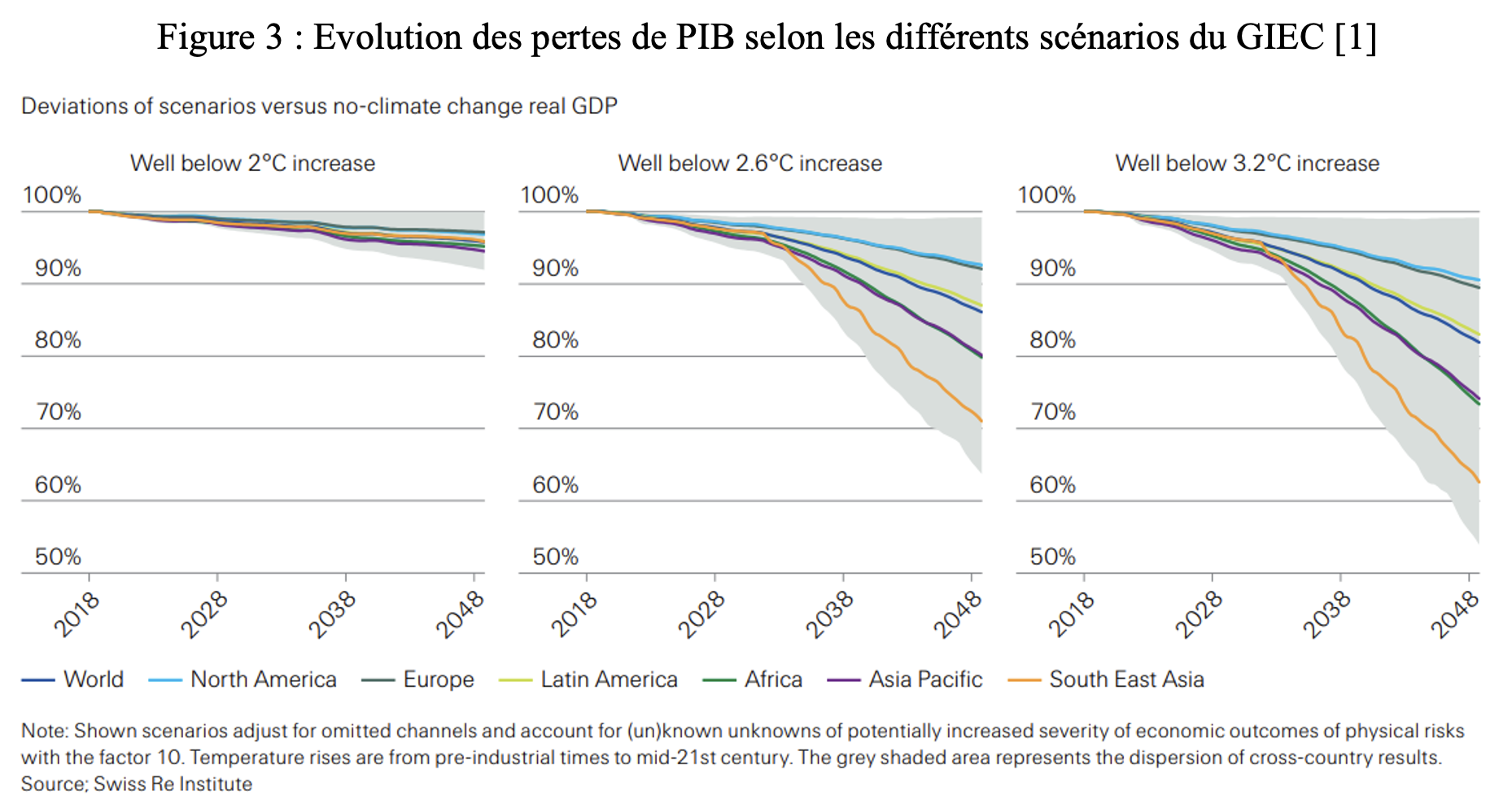

Par rapport à un réchauffement de 2,6 °C, si l’objectif de l’accord de Paris d’un réchauffement de 1,5°C/2°C est atteint, jusqu’à 10 % de la perte de PIB mondial prévue pour le milieu du siècle pourrait être évitée. Il est donc dans l’intérêt de l’ensemble des économies mondiales de respecter les accords de Paris, et les pays qui en bénéficieraient le plus seraient des pays émergents tels que, l’Indonésie, la Thaïlande ou encore l’Arabie saoudite.

Le choc économique s’accentuera avec le temps :

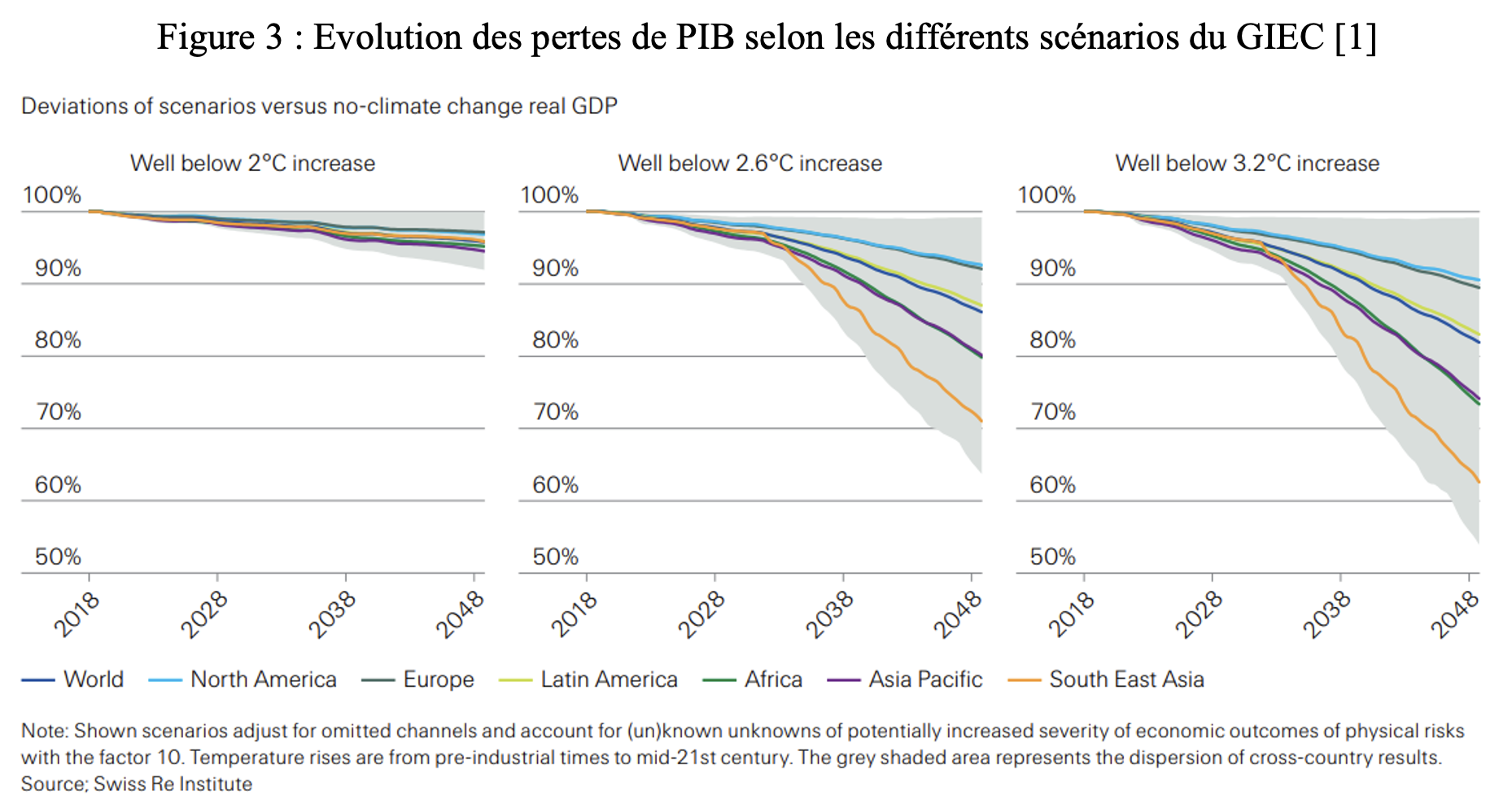

C’est probablement l’une des informations les plus importantes : dans tous les scénarios à plus de 2 degrés, les impacts du changement climatique s’intensifient avec le temps. Il y a en effet, deux phases. Dans la première, qui pourrait se terminer dans quelques années, les pays maintiendraient des taux de croissance du PIB similaires à ce qu’ils ont connu dans le passé. Les économies émergentes elles, continueraient de rattraper les économies avancés à grande vitesse (suivant la convergence du exposée par le modèle théorie de R.Solow). Les températures augmenteraient ainsi lentement et les effets économiques commenceraient à se faire sentir, en particulier dans les régions les plus exposées. Toutefois, dans de nombreuses économies, les taux de croissance resteraient positifs au milieu du siècle.

La seconde phase de ralentissement du PIB réel commencerait vers 2050, avec une décélération plus prononcée de la croissance dû au déclenchement de points de basculement, tels que la fonte des calottes glaciaires ou l’effondrement de la biosphère, conduisant à des changements irréversibles dans les systèmes climatiques, les risques d’impacts économiques catastrophiques devenant encore plus prononcés vers la fin du siècle ou plus tard. Les analyses de scénarios faites par le Swiss Re Institute ne vont pas au-delà de 2048. Toutefois, à titre d’orientation, la figure 7 illustre en quoi le changement climatique freinerait de plus en plus la croissance économique au cours de la seconde moitié de ce siècle.

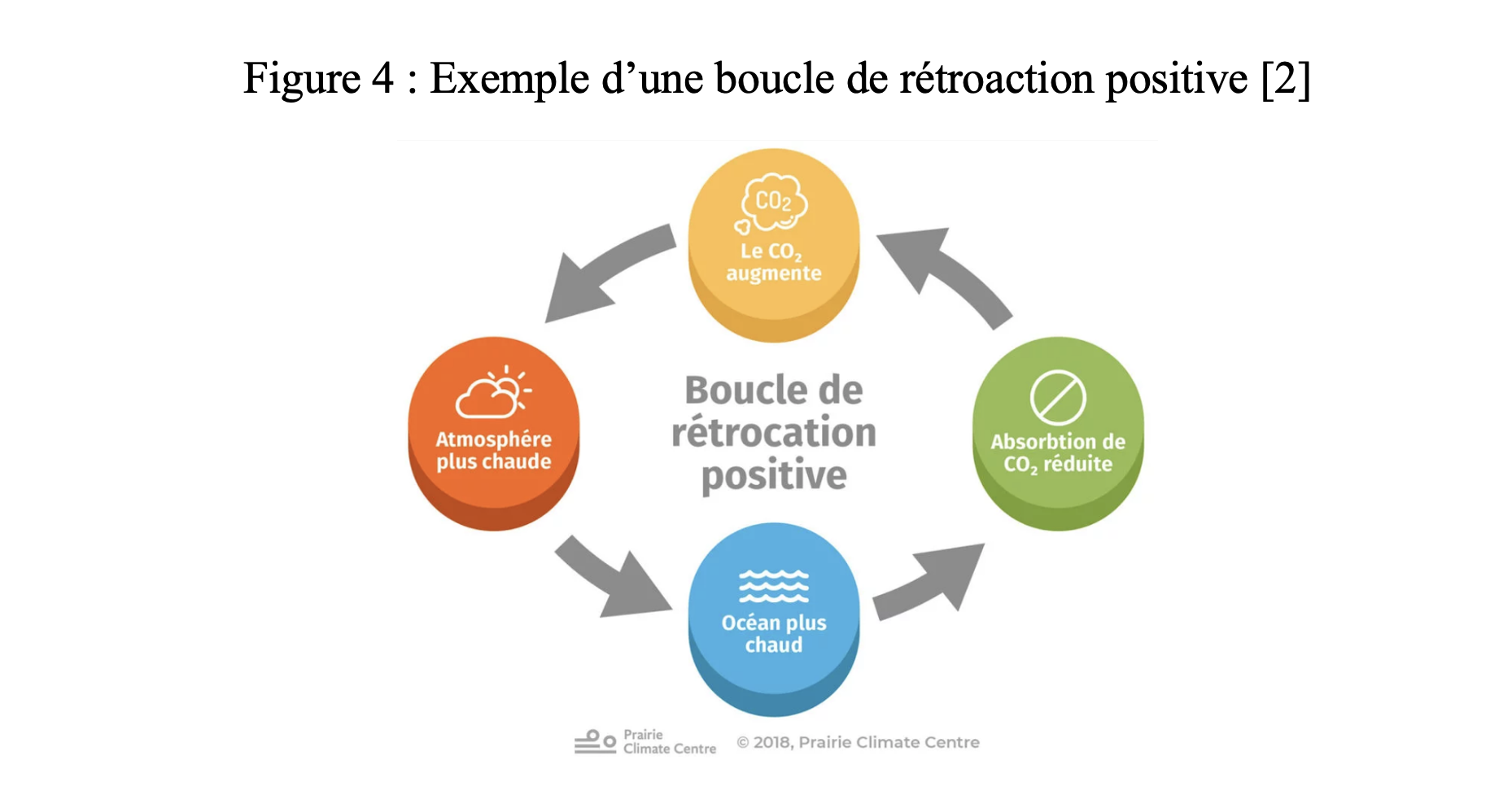

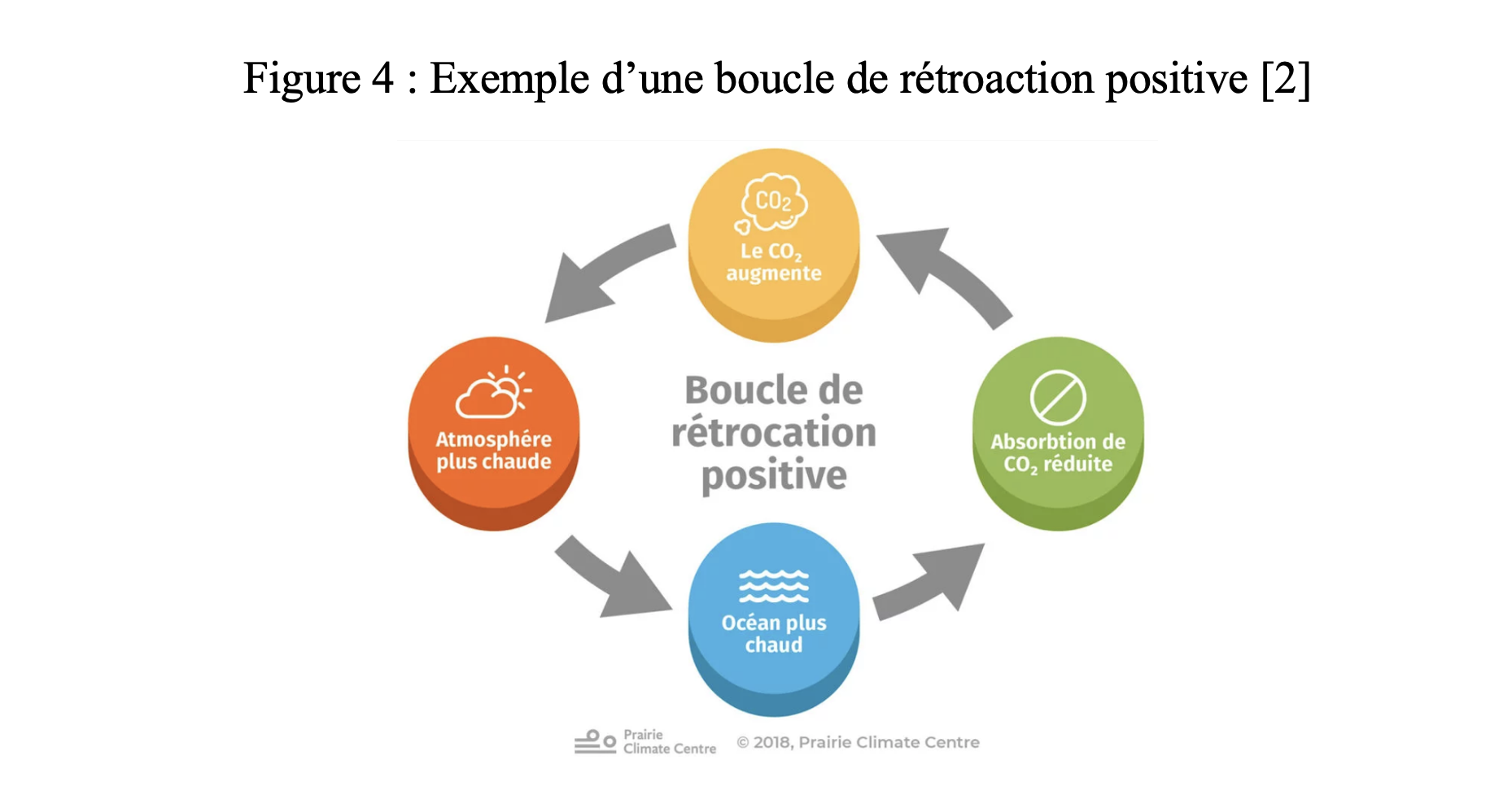

Cette notion de point de basculement est absolument cruciale. En effet, l’accord de Paris n’a pas fixé l’objectif d’avoir un réchauffement inférieur à deux degrés par hasard ; au-delà de deux degrés, on estime que le réchauffement pourrait s’emballer même si les humains arrêtaient de rejeter des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et ce à causes des boucles de rétroactions positives. Une boucle de rétroaction positive est une chaîne de réactions qui tend à s’amplifier. Voici un exemple dans la figure ci-dessous.

C’est pour cela que même pour des raisons économiques, atteindre l’objectif de température de l’accord de Paris est le résultat le plus souhaitable. D’après le rapport du Re Swiss Institute, dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, l’ensemble des économies mondiales devront probablement se préparer à une décroissance forcée de leur PIB d’ici 2050.

Les conséquences des risques liés à la transition : les implications financières potentielles du passage à une économie à faibles émissions de carbone

Les risques de transition sont dus à l’adaptation nécessaire vers une économie à faibles émissions de carbone, impliquant des changements dans la façon dont nous utilisons les ressources, la technologie et la réglementation. Ces changements pourraient entraîner des répercussions sur les marchés financiers mondiaux en créant des actifs “échoués” tels que les gisements de combustibles fossiles et les réserves de charbon qui risquent de perdre de la valeur.

Une transition progressive, permettant aux entreprises et aux pays de s’ajuster avec le temps permettrait d’atténuer ces risques, tout en laissant place à une économie plus durable car décarbonée. Pour une transition progressive, il est nécessaire que l’humanité accompagne et maîtrise sa transition plutôt qu’elle ne la subisse. De fait, subir les conséquences du réchauffement climatique entraînerait une transition forcée et plus brutale qu’une transition contrôlée et organisée. À ce titre, la mise en place d’une taxe carbone mondiale serait nécessaire pour préparer cette transition, toutefois, elle ne serait pas sans conséquences sur l’économie mondiale.

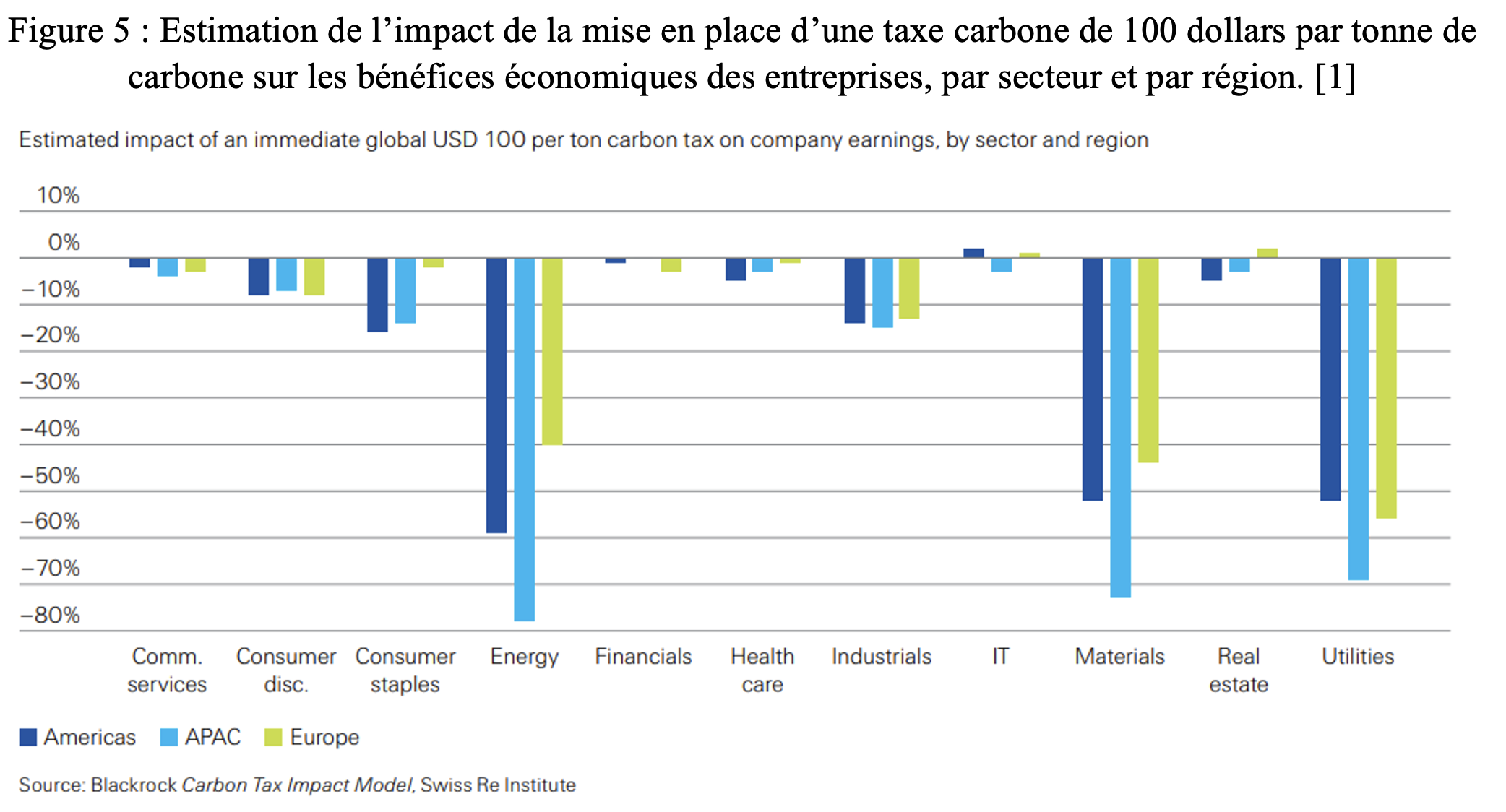

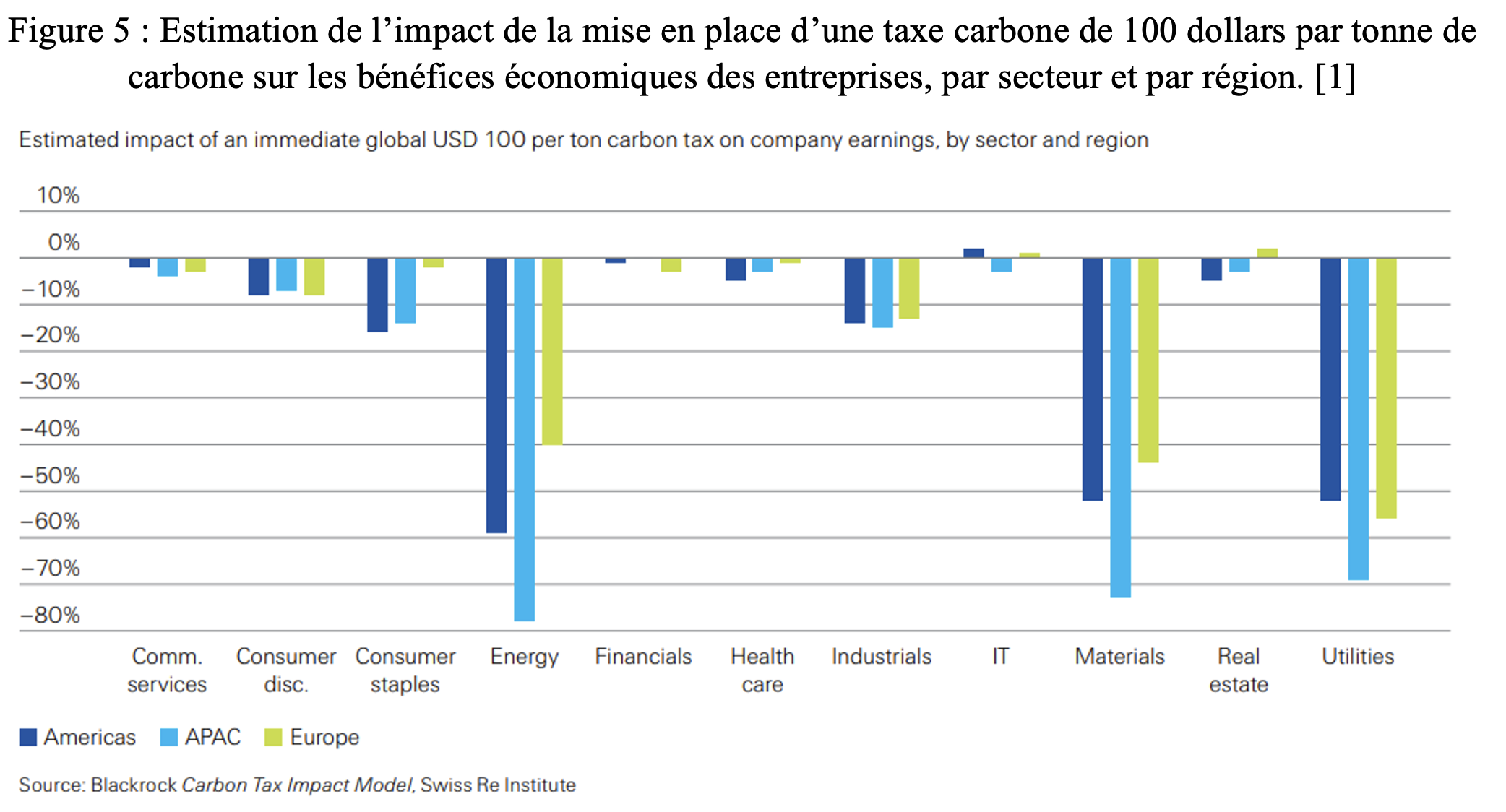

La plupart des organisations internationales comme le FMI estiment qu’une taxe carbone de 100 USD par tonne métrique est une bonne valeur cible pour limiter les impacts du dérèglement climatique. D’après les modélisations réalisées par Blackrock [4], une entreprise spécialisée dans la gestion d’actifs, les secteurs des services publics, des matériaux et de l’énergie seront les plus touchés par l’imposition immédiate d’une telle taxe. Par région, l’impact sur les bénéfices serait d’environ -20 % en Asie-Pacifique (APAC), et d’environ -15 % en Amérique et en Europe.

En plus de l’impact sur les bénéfices, de nombreuses entreprises pourraient également voir leur risque de crédit augmenter, car une modification de leurs prévisions de bénéfices et de coûts pourrait affecter leur capacité de remboursement de la dette et dévaluer les garanties existantes. Les pertes de crédit globales des secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz pourraient à elles seules s’élever à 50-300 milliards d’USD sur l’encours de la dette.

Bien que la taxe carbone soit l’un des outils économiques les plus efficaces afin de lutter contre le réchauffement climatique, sa mise en place entraine de nombreux défis. Prévenir l’aggravation des inégalités, et éviter les risques de fuite carbone sont des problèmes auxquels toutes les taxes carbones sont confrontées. (cf article « L’impossible mise en place d’une taxe carbone juste et efficace »)

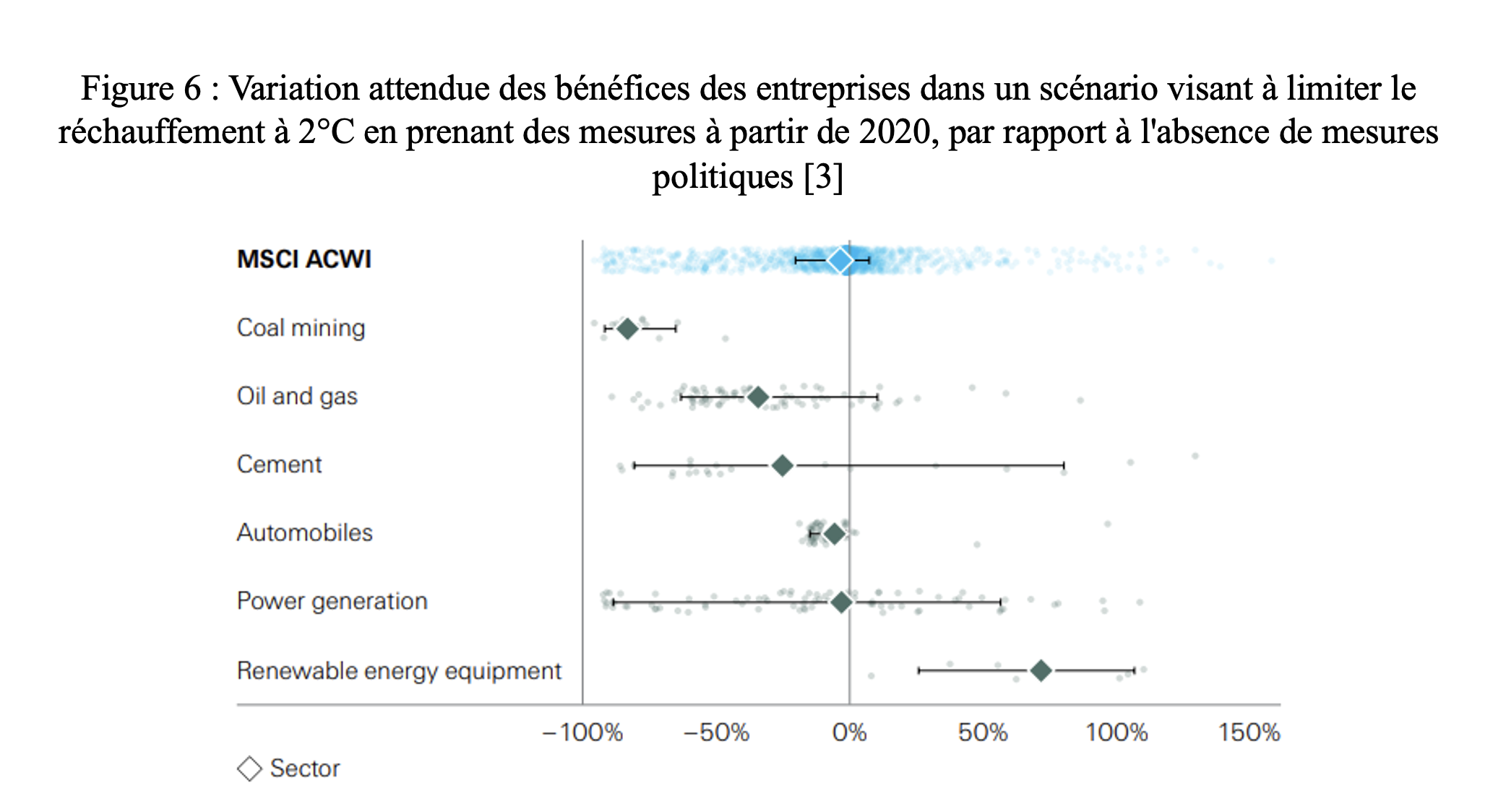

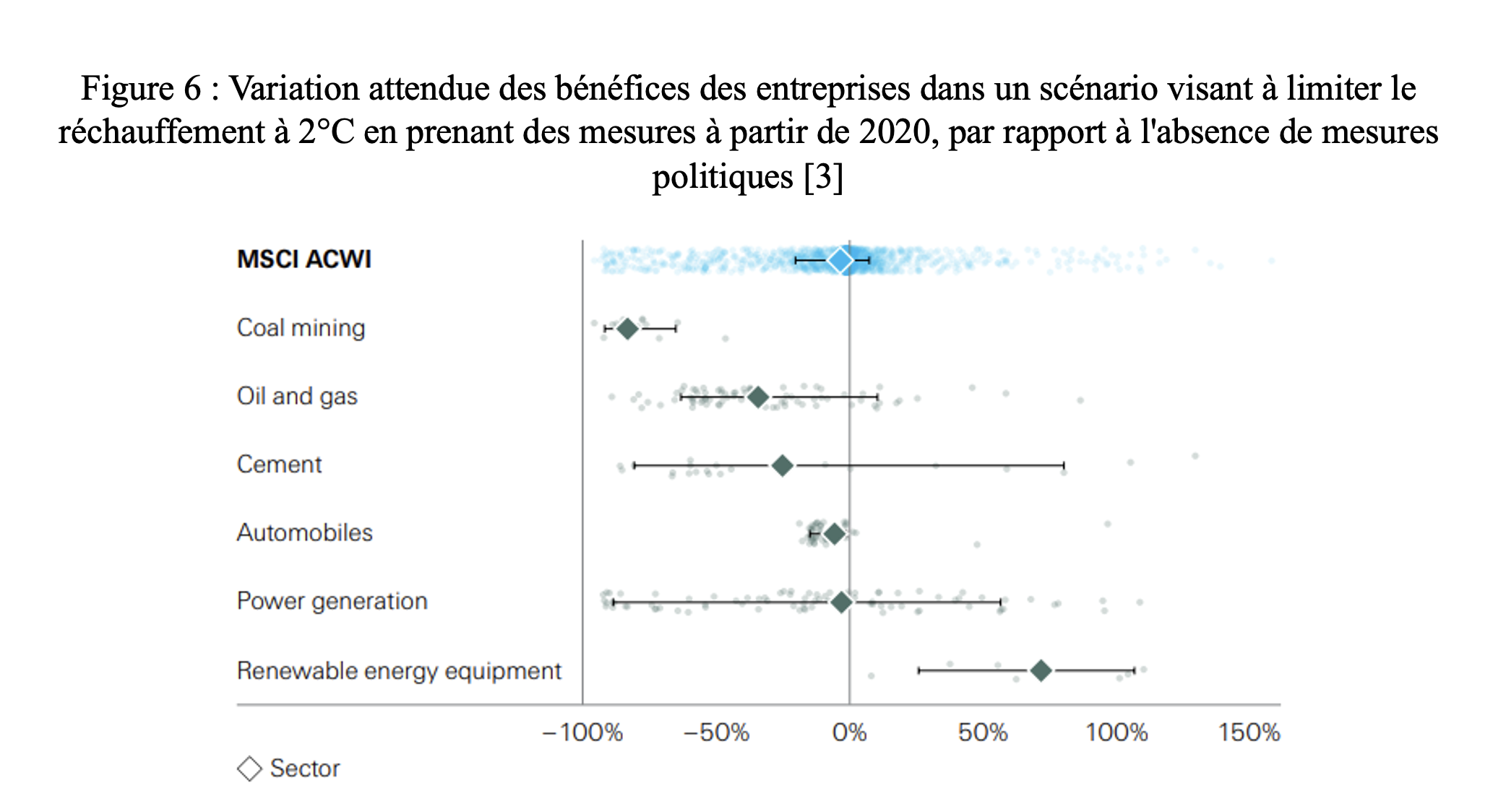

D’après le rapport d’HSBC, The roads to a low carbon transition,[3] l’ampleur des risques de transition (et des incertitudes associées) dépend des choix adoptés par les décideurs politiques et de leur calendrier. Par exemple, les pertes pour les constructeurs automobiles varient de 5 à 20 %, selon que la transition soit précipitée par une révolution des coûts des énergies renouvelables (les rendant beaucoup moins chères) par rapport aux coûts du captage et du stockage du carbone, ou par une augmentation générale de l’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’économie. En revanche, pour les producteurs de béton et de ciment, les pertes pourraient s’élever à 10-25 % en fonction du calendrier des mesures politiques visant à favoriser la transition.

La décarbonation nécessitera d’importants investissements et offrira des opportunités dans de nombreux secteurs. Par exemple, pour atteindre l’objectif d’un réchauffement nettement inférieur à 2 °C, le GIEC estime qu’un investissement annuel d’environ 2,4 billions USD jusqu’en 2035 serait nécessaire pour transformer le système énergétique mondial. Cela représente une augmentation annuelle de 500 milliards d’USD par rapport aux taux d’investissement dans l’énergie au cours des trois dernières années, et impliquerait également une évolution de la demande entre les secteurs et à l’intérieur de ceux-ci. Certaines entreprises, même dans les secteurs les plus touchés, pourraient en bénéficier (voir figure 12). Par exemple, dans de nombreux pays, l’énergie solaire photovoltaïque est désormais moins coûteuse que les nouvelles centrales au charbon ou au gaz pour la production d’électricité.

Pourquoi une évolution vers le non-respect des accords de Paris ?

Lorsque l’on évoque la crise climatique que nous traversons, la responsabilité des Etats est souvent évoquée, et ces derniers sont régulièrement critiqués. Afin de comprendre les difficultés qu’on les Etats à ralentir le réchauffement global de notre planète, il faut comprendre qu’un pays à lui seul n’a à priori pas intérêt à baisser ses émissions de GES (cf. article Pierre Rousseaux dans Oeconomicus). Deux raisons expliquent cela. Premièrement, la plupart des pays participent de manière marginale au réchauffement climatique. La France par exemple n’émet que pour 1% des GES mondiaux. Diminuer seul n’aurait donc que très peu d’impact sur le climat. De plus, et c’est la deuxième raison, réduire ses émissions de GES demanderait des efforts considérables qui ne sont pas cohérents avec les politiques actuelles de croissance du PIB. En effet, émission de GES et PIB sont très fortement corrélés.

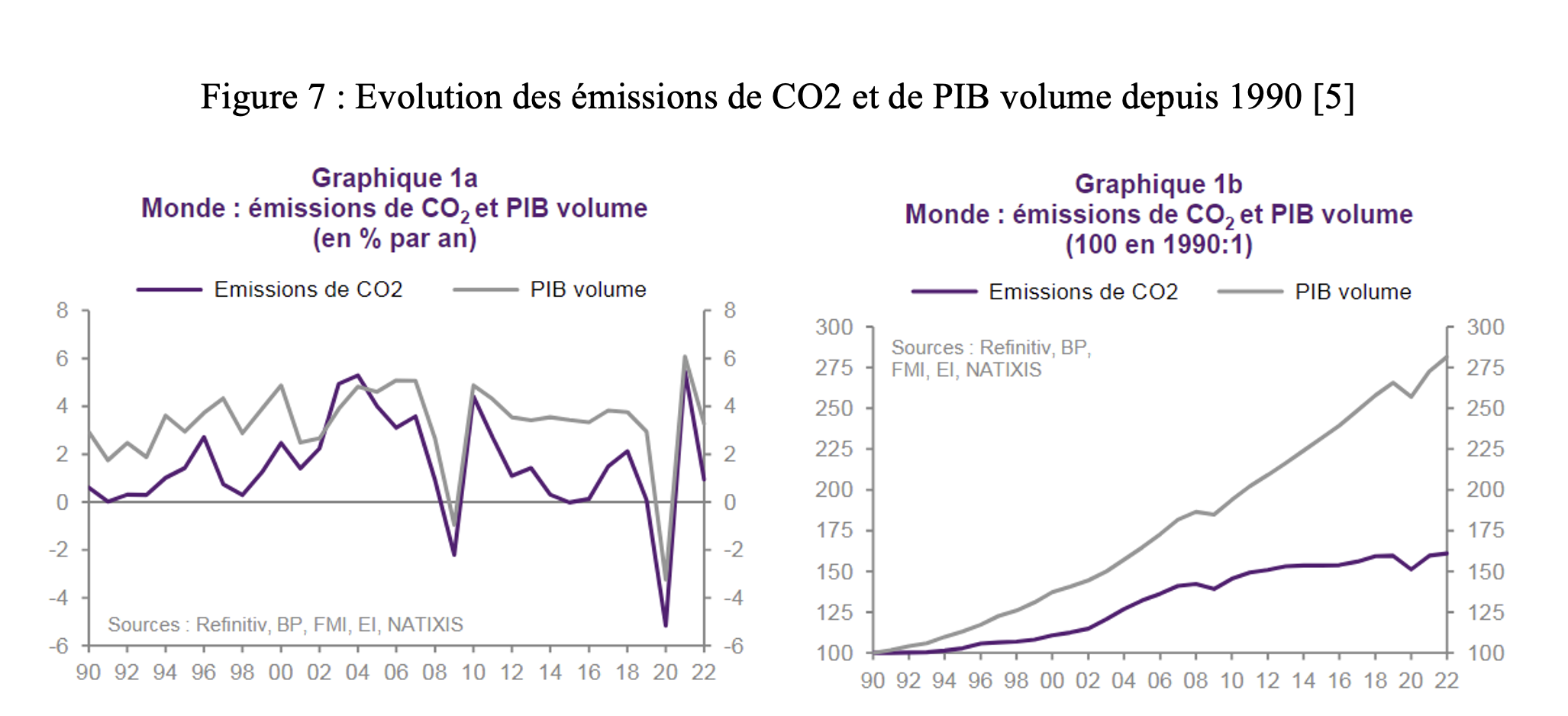

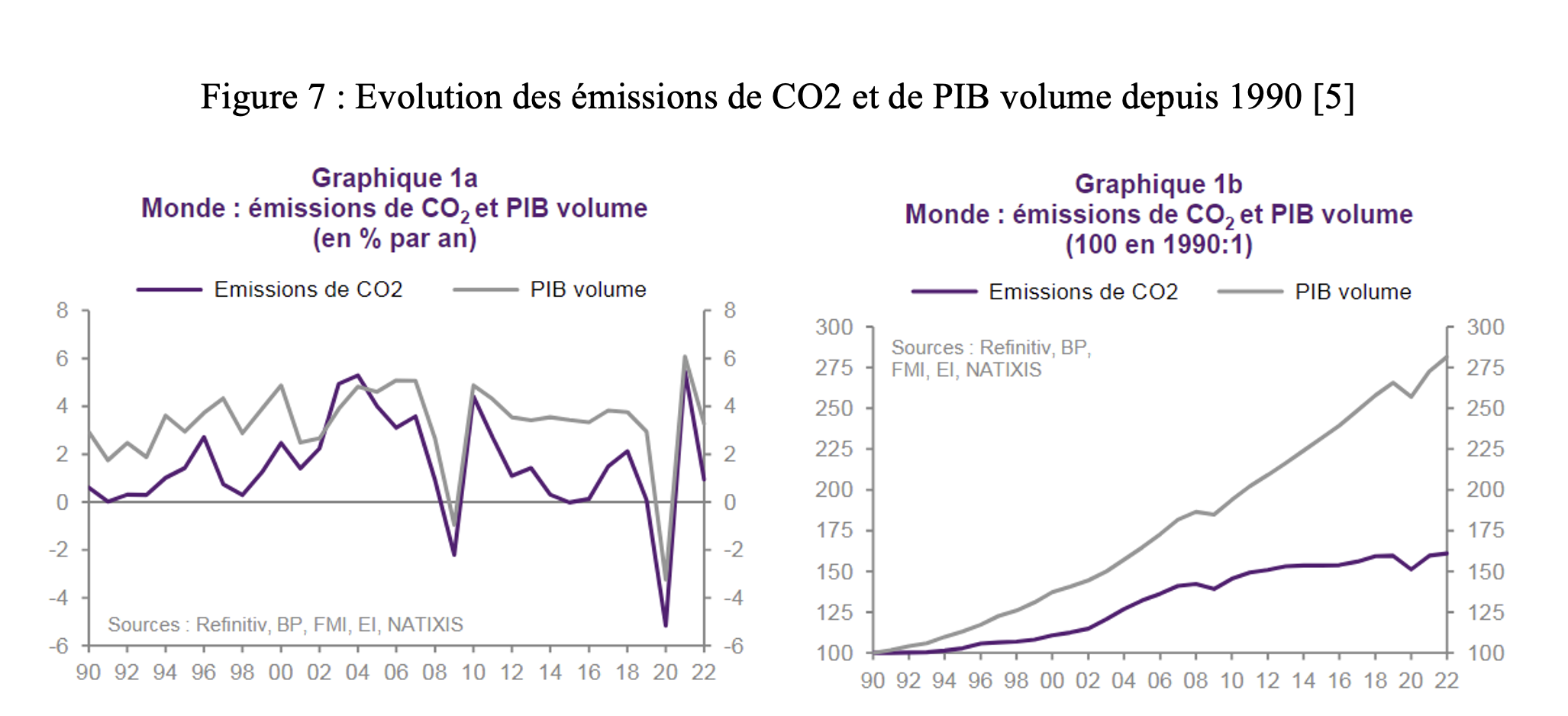

Le vrai problème des émissions de CO2 est qu’elles sont très fortement corrélées au PIB. S’il est si compliqué et délicat de commencer de réduire nos émissions de GES, c’est parce-que GES=PIB. Et dans les démocraties européennes on se consacre depuis plusieurs décennies à la croissance du PIB, en effet, la croissance du PIB est souvent associée (à tort ou à raison) à un meilleur niveau de vie, un plus faible taux de chômage, et donc bien-être plus élevé. Ainsi depuis le début de la démocratie en Europe, n’importe quel candidat politique doit promettre une croissance économique pour être élu. Mais si GES=PIB, cela signifie que depuis plusieurs siècles, n’importe quel candidat politique doit promettre une augmentation des GES pour être élu.

Les deux graphiques ci-dessus montrent la forte corrélation entre l’évolution du PIB et l’évolution d’émission de GES.

Quelle réduction des émissions de CO2 est cohérente avec la neutralité carbone nette en 2050 ?

On sait que pour que l’humanité se place sur la trajectoire d’émissions de CO2 compatible avec la neutralité carbone en 2050 il faudrait que les émissions du monde soient 72% plus basse en 2030 qu’en 2022. A l’aide d’outils statistiques on peut trouver une relation lie l’évolution du PIB et l’évolution des émissions de CO2 (voir annexe). En utilisant cette relation on peut conclure qu’il est nécessaire de réduire le PIB mondial de 3,5% par an afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette réduction demanderait à nos sociétés un effort considérable. A titre de comparaison, l’année 2020 marquée par la pandémie a enregistré réduction du PIB mondial de 3,1%.

Une autre alternative que la décroissance ?

Une autre stratégie consiste à maintenir l’activité économique tout en la rendant plus écologique. De fait, le calcul précédent a été effectué en considérant que la transition énergétique n’accélérait pas. Mais on peut espérer une décroissance du PIB moins importante si on accélère la transition. En effet, en changeant notre manière de produire de l’énergie, en rénovant nos infrastructures afin d’augmenter leur efficacité et en privilégiant des technologies moins émettrices de CO2, on peut avoir la même activité économique tout en émettant moins de CO2. La majorité des dirigeants internationaux pensent que c’est cette stratégie qu’il faut adopter car elle permettrait de continuer la croissance économique tout en préservant le climat, d’où le terme « croissance verte ».

Malgré l’attrait de cette solution privilégié par nos politiques, de nombreux spécialistes – économistes, ingénieurs – la qualifie d’illusoire. Nous en parlerons dans un prochain article.

Ainsi, la principale raison de l’échec de nos sociétés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre réside dans la forte corrélation entre le PIB et ces émissions. Si, au cours de la prochaine décennie, la plupart des économies mondiales peuvent espérer maintenir une croissance économique, il est à craindre que les conséquences du réchauffement climatique s’aggravent avec le temps. Si les accords de Paris ne sont pas respectés, toutes les économies mondiales pourraient subir une décroissance forcée de leur PIB.